【沖縄文化】戦後復興はここから始まった!歴史を感じるショッピングストリート「壺屋やちむん通り」

2025/9/21

沖縄県那覇市

週末にふらっと散歩したくなる場所はいくつかあるけど、私が特に好きなのが那覇の「壺屋やちむん通り」。

国際通りからちょっと路地に入って歩くこと5分、ガラッと雰囲気が変わるんです。

赤瓦の屋根や石畳が続いてて、まるで昔にタイムスリップしたみたい。

「やちむん」とは沖縄の言葉で焼き物のこと。ここ壺屋では琉球王国時代から陶器づくりが続いていて、カラフルで温かみのある器がずらり。

器好きじゃなくてもテンション上がる空間です。

沖縄の戦後復興を支えた職人の街

壺屋の物語で一番心を打たれるのは「戦後復興はここから始まった」と言われること。

沖縄戦で街は焼け野原になり、人々は収容所生活を余儀なくされました。

鍋も茶碗も失われて「ご飯をどう食べる?」という日常すら成り立たない状況。

そこで米軍がいち早く開放したのがここ壺屋。

約100人の陶工たちが戻ってきて、再び土をこね、窯を焚き、マカイ(茶碗)を作り始め、登り窯から立ち上る煙は、まるで復興ののろしのようだったそうです。

今の壺屋の風景を歩いていると、その歴史の続きを見ているようで胸が熱くなります。

今も歴史と文化が息づく町

壺屋は登り窯に適した小高い土地で、最盛期には40基もの窯が並んでいました。

今は環境の配慮からガス窯が主流ですが、裏道に入ると350年前から変わらない職人たちの姿があります。

国指定重要文化財の「新垣家住宅」や「東ヌ窯」、そして荒焼を担った「南ヌ窯」など、文化財も点在。

新垣家住宅

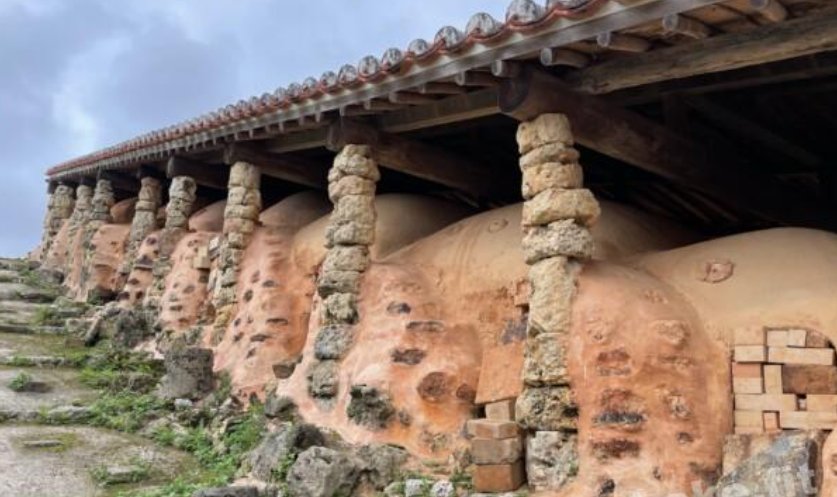

東ヌ窯

南ヌ窯

やちむん通りはただのショッピングストリートじゃなく、祈りや暮らしが根付いた場所なんです。

大きなガジュマルに見守られる「ビンジュルグヮー(土地や集落を守る神様を祀った御嶽)」では、今も地域の人々が祈りを捧げています。

ビンジュルグヮー

陶工たちは窯入れの前に「まがしそーれ(いい子どもを産ませてください)」と祈ったそうです。

モダンなテイストから伝統的なデザインまで!おすすめのお店をご紹介!

craft gift yacchi&moon

モダンでかわいらしいやちむんが多いお店。

ナチュラルなデザインでどの料理にも合いそう。

つい「全部大人買いしたい!」ってなっちゃう器がたくさんあります。

guma guwa

330年続く窯元から生まれたブランド。

伝統の柄に北欧っぽさが加わっていて、ガーリーでおしゃれな器が豊富です。

伝統工芸の店ありよし

40人以上の作家さんの作品を扱う、やちむん通りでも随一の品揃え。

伝統的な柄から個性派まで、掘り出し物探しが楽しいお店です。

推しポイントまとめ

壺屋やちむん通りは、かわいい器を選ぶだけじゃなくて、その器の背景に「復興の物語」や「祈りの文化」があるのを感じられる場所。

私にとっては、歩くたびに「沖縄の暮らしってこうやって続いてきたんだな」と思わせてくれる特別な通りです。

周辺地図

コメント (0)

ログインしてコメントを投稿